- ①血液型によって感染リスクが違う

- ②O型は血漿中に存在する抗体の種類が多い

- ③ノロウイルスは株によっても感染しやすい血液型が変わる

- ④食中毒も感染症もしっかりと予防対策をする

血液型は輸血時の型として使用されていますが、占いや特性などのトークなどでも盛り上がったりしていますね。身近で比較されがちな血液型ですが、実は感染症のリスクも血液型によって変わるといわれています。

今回は、血液型別になりにくい食中毒や感染症、また、注意が必要な食中毒や感染症について解説します。

血液型の違いを知っていますか?

◎血液型について

血液型は赤血球表面にある抗原の種類と血漿に存在する抗体の種類によって決まります。ABO式やRh式が有名ですが、細かく分ければ更に多くの血液型が存在します。

今回のコラムではABO式が大きく関係するので、ABO式に絞って話を進めたいと思います。

◎赤血球表面の抗原について

赤血球表面にはそれぞれの血液型に対応する抗原が存在します。

A型であればA抗原、B型であればB抗原、O型はH抗原、AB型はA抗原とB抗原の両方が存在します。

O型の抗原であるH抗原とはABO式血液型の抗原の基本となる抗原で、H抗原の一部にアセチルガラクトサミンが結合したものがA抗原、ガラクトースが結合したものがB抗原となります。

また、血液型抗原は赤血球表面だけでなく唾液などの分泌液や粘膜細胞にも含まれる方もいます。これらに抗原が多量に含まれる方を分泌型、微量または全く含まれない方を非分泌型といいます。

◎血漿に存在する抗体について

血漿にはそれぞれの血液型に対応する抗体が存在します。

A型であれば抗B抗体と抗H抗体、B型であれば抗A抗体と抗H抗体、O型は抗A抗体、抗B抗体の両方が存在し、AB型は抗H抗体が存在しています。

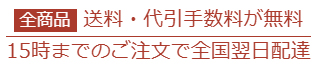

食中毒や感染症になりづらい血液型がある?

血液型別で総合的な免疫力を比較し強い順に並べると、O型、B型、A型、AB型の順になるといわれています。

この理由としては、O型の血漿中に存在する抗体の種類が多く、AB型は少ないからと言われています。

しかし、O型だからといって他の血液型よりもすべての面において免疫力が高いわけではなく、感染症に対する得意不得意があります。血液型別になりやすい感染症や食中毒、特に注意が必要なものを紹介します。

-

O型

O型の人は一般的に免疫力が高く多くの病気にかかりにくいと言われており、特に梅毒や天然痘などに感染しにくいと言われています。最近では新型コロナウイルスに一番耐性があると言われています。

しかし、一部のノロウイルスやピロリ菌(十二指腸潰瘍の原因菌)には感染しやすいと言われています。 -

B型

B型の人は比較的免疫力が高いですが、病原性大腸菌、サルモネラ菌、肺炎球菌には感染しやすいと言われています。

-

A型

A型の人は比較的免疫力が弱めと言われており、風邪をひきやすい特徴があります。感染症とは大きな関係はないと思われますが、癌、糖尿病、心筋梗塞にもなりやすいと言われています。

-

AB型

AB型の人は免疫力が一番低いとされています。しかし、アレルギーを発症しにくく、皮膚病や関節炎などの自己免疫疾患にかかりにくいといわれています。

どうして血液型で耐性が変わるの?

なぜ血液型によって、菌やウイルスに強弱があるのか?耐性が違う理由について、感染症ごとに解説します。

◎インフルエンザ

インフルエンザは大きく分けてA型、B型、C型の三つの型が存在します。この中で流行するのはA型とB型になります。

インフルエンザのA型とB型は更に細かく分類されますが、このコラムでは血液型によって罹患率に差があるインフルエンザA2型についてお話しします。

インフルエンザA2型に罹患しやすい血液型はO型の人と言われています。その理由として、次のような理由が考えられています。

インフルエンザA2型は他のインフルエンザの型と比べてH型物質が多いと言われています。O型以外の人には血清中にしばしばH抗原を凝集させる抗H凝集素が存在します。この抗H抗体が上気道の分泌液に移動し、インフルエンザA2型と結合して発育を阻害すると言われています。

O型の人には自身のH抗原と反応してしまう為、抗H抗体は存在しません。したがって、O型の人はインフルエンザA2型の発育を阻害する事が出来ない為、罹患しやすいと言われています。[注1]

◎ノロウイルス

ノロウイルスは小腸に侵入し、小腸上皮に存在する血液型抗原に付着することで感染が始まると考えられています。

食中毒の原因となるノロウイルスの大多数を占めるノーウォークウイルス株では、小腸上皮のA抗原やH抗原に付着する性質があり、B抗原には付着せず反応しません。つまり、B型の人は感染しにくいですが、A型とO型の人は感染しやすいと言えます。しかし、A型やO型の人でも非分泌型であれば小腸上皮にA抗原やH抗原が存在しない、または微量である為感染しにくいと言われています。

ノロウイルスには様々な株が存在します。上記の特徴を持った株が多いですが、B型でも感染しやすい株、O型なのに感染しにくい株、非分泌型でも感染する株、などの特徴を持った株も存在します。[注2]

◎新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの感染・重症化率にも血液型が関係するといわれています。

O型が一番耐性が高く、B型、A型の順に続き、AB型の耐性が一番低いといわれています。

重症化率について、O型は他の血液型と比べて0.8倍、AB型は1.4倍となった統計データも存在します。また重症化時の集中治療の平均滞在日数に関してもO型は9日間だったのに対し、A型とAB型は13.5日間というデータもあります。

このように血液型によって違いが見られる理由は明らかになっていません。一つの可能性として考えられているのは、ACE2(アンギオテンシン変換酵素)という物質が関わっているといわれています。

新型コロナウイルスはこのACE2を足がかりにして細胞内に入り込み増殖します。肺の細胞にはACE2が多く存在する為、肺炎が起こりやすいといわれています。

ACE2と新型コロナウイルスが結合しなければ感染は成立しないと考えられています。O型とB型に存在する抗A抗体がこの結合をある程度阻害する働きがある為、血液型による違いが見られると考えられています。[注3]

参考)<総説>インフルエンザの流行と抗原構造の変遷(その2)https://www.pref.yamanashi.jp/documents/83607/vol21-7.pdf

参考)血液型と疾患,とくに血液型により発病率のことなる諸疾患についてhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/pjmj/16/4/16_297/_pdf/-char/ja

[注2]参考)アサマNEWSパートナー 2008-09 No126https://www.asama-chemical.co.jp/PN/P126.PDF

[注3]参考)新型コロナ感染率「血液型で異なる」科学的根拠https://toyokeizai.net/articles/-/453334

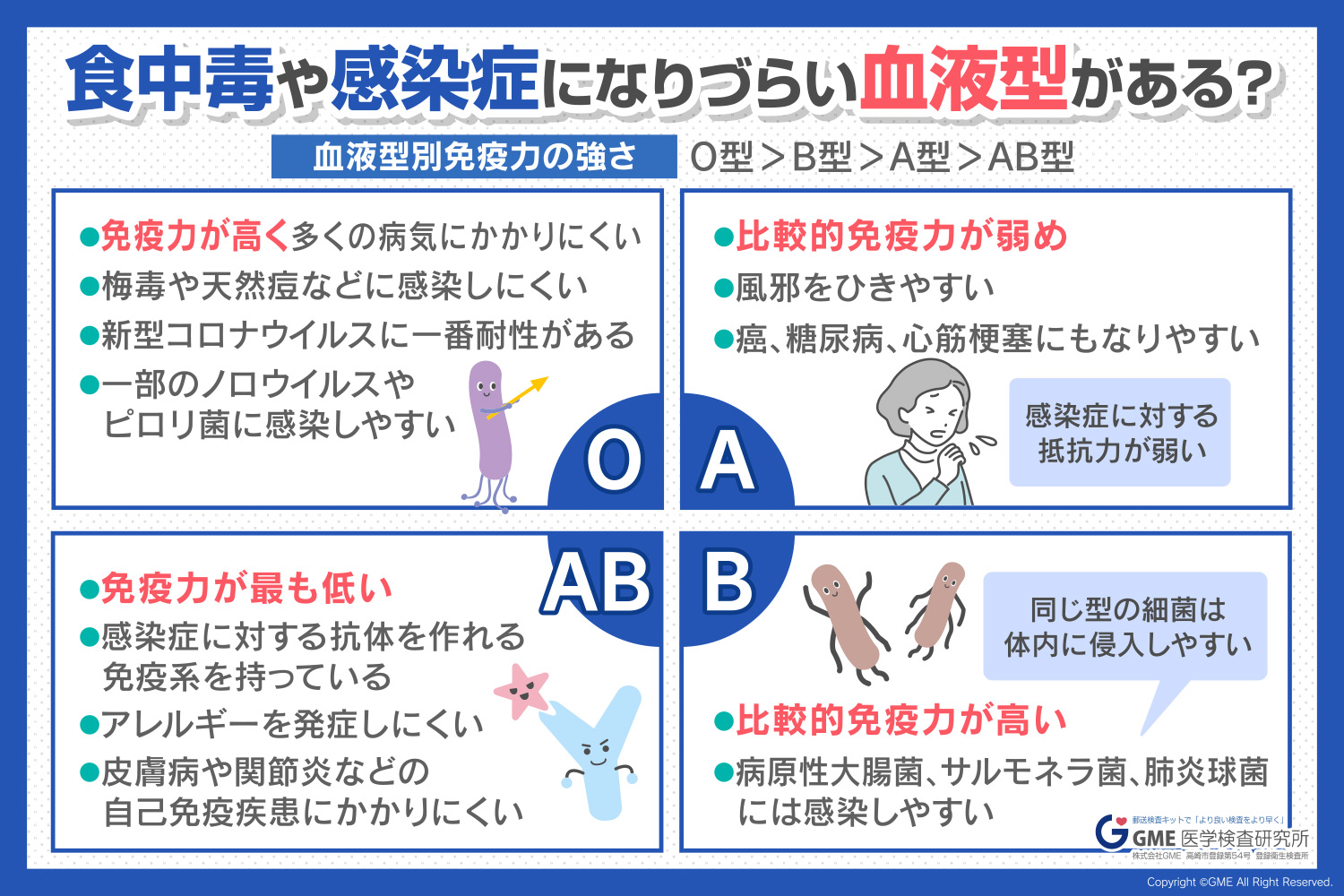

感染症や食中毒を予防するために

(1)食中毒の予防法

食中毒は病原体が食べ物に付着し、体内に入ることで発生する恐れがあります。

細菌が原因となる食中毒は「つけない」「増やさない」「やっつける」が予防の原則となります。またウイルスが原因の場合は、ウイルスは単独で増殖することは出来ないので、「持ち込まない」「ひろげない」「つけない」「やっつける」が予防の原則となります。

これらを考慮した、ご家庭での食中毒を防ぐ6つのポイントを紹介します。

-

①食品の購入時

・消費期限を確認し、期限内に食べきれるかのチェック

・生の肉や魚を購入した場合、肉汁などが他の食品につかないよう個別でビニール袋に入れる

・生鮮食品等、温度管理が必要な食品は買い物の最後にする -

②家庭での保存

・冷蔵や冷凍が必要な食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる

・冷蔵庫や冷凍庫は詰めすぎると冷気の通りが悪くなる為、7割程度を目安とする

・肉や魚を冷蔵庫に入れる時は、他の食品に肉汁がかからないようビニール袋やタッパーなどに入れる -

③下準備

・ゴミはこまめに捨てる

・タオルやふきんは清潔な物と交換

・こまめに手洗いをする

・生肉や魚の汁が、調理済みの食品などにかからないようにする

・生肉や魚を切った包丁やまな板は、洗った後に熱湯をかけて消毒する -

④調理

・手洗いをよくする

・加熱調理は十分に加熱する(中心部の温度が75℃で1分以上加熱が食中毒予防の目安)

・加熱を一旦止める時は細菌の増殖を防ぐため冷蔵庫に入れる

・電子レンジで加熱調理をする際は加熱ムラが発生するので、時々かき混ぜる -

⑤食事

・手洗いをよくする

・清潔な器具、食器を使う

・食品を長く室温放置しない -

⑥残った食品

・残った食品を扱う前にも手を洗い、きれいな器具や食器を使って保存する

・浅い容器に小分けして保存し、冷蔵庫内で早く冷えるようにする

・時間が経ちすぎたら思い切って捨てる事も大事

・再度温め直す時も十分に加熱する(目安は75℃以上)

・匂いや味など少しでも異変を感じたら迷わずに捨てる、食べ物を粗末にしないという気持ちは大事だが、それ以上に健康の方が大事

(2)感染症の予防法

感染症の予防には以下の三点が重要です。

・感染経路の遮断

・病原体(感染源)の排除

・宿主の抵抗力の向上

-

①感染経路の遮断について

感染症の予防においてこの感染経路の遮断が特に重要となります。具体的には以下の点に気を付ける事が重要となってきます。

・手洗い、手指消毒

・マスクの着用

・血液、体液、嘔吐物などの感染源の可能性がある物を扱う時は手袋とエプロンを着用する

・居室や環境の整備(換気や加湿など) -

②病原体の排除について

病原体そのものを取り除く為に以下のような対策が有効です。

・環境に対して消毒薬や除菌水の使用(弊社のルピクリンのような次亜塩素酸水がおすすめです)

・加熱による殺菌 -

③宿主の抵抗力の向上について

抵抗力を向上させる為には以下のような対策が有効です。

・ワクチンの予防接種

・栄養バランスの取れた食事

・こまめな水分補給

・十分な睡眠

ですが血液型によってかかりやすい感染症などは異なるためどの血液型でも食中毒や感染症の予防と対策が大切です