- ①ダニの吸血行為で感染する

- ②治療が遅れると重篤な症状がでる事がある

- ③早期発見と治療が大切

- ④自然環境だけでなく家庭内でも予防をする

ダニは小さな生物ですが、人間や動物に対して重大な健康リスクをもたらすことがあります。特に、ダニが媒介する感染症は、見過ごされがちな問題です。

この記事では、ダニによる感染症のリスクと対策、主なダニ媒介感染症の種類と症状、診断方法や治療法、さらには予防方法について詳しく解説します。

ダニ媒介感染症とは?

ダニ媒介感染症とは、ダニが保有する病原体によって引き起こされる感染症の総称です。これらの病原体には、ウイルス、細菌、原虫などが含まれます。ダニ刺されを通じてこれらの病原体が人や動物に伝播され、様々な症状を引き起こします。

ダニ媒介感染症の一部は、症状が迅速に進行し、治療が遅れると致命的となる恐れがあるため、初期症状の認識と早期治療が不可欠です。

ダニによる感染症のリスクとは?

ダニによる感染症のリスクは、主にダニが吸血する際に病原体を伝播することで発生します。ダニはさまざまな環境に生息しており、特に自然環境や家庭内でのリスクが高まります。

ダニによる感染症のリスクは、以下の要因によって増加します。

1.野外活動

森林や草地など、ダニが多く生息する地域での活動はリスクが高まります。

2.ペットの飼育

犬や猫などのペットが外でダニに寄生され、家庭内に持ち込むことがあります。

3.季節

春から秋にかけて、ダニの活動が活発になるため、感染リスクも高まります。

主なダニ媒介感染症の種類

ダニは吸血性の昆虫であり、その吸血行動によってさまざまな病原体が身体に侵入することがあります。これには、バクテリア、ウイルス、原虫などが含まれます。たとえば、ライム病の原因となるボレリア・ブルグドルフェリ(Borrelia burgdorferi)や、日本紅斑熱の原因となるリケッチア・ジャポニカ(Rickettsia japonica)などが挙げられます。

ダニが媒介する主な感染症には、ライム病、日本紅斑熱、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などがあります。

| 病名 | 原因 | 症状 |

| ライム病 | ボレリア・ブルグドルフェリという細菌が原因で、主にシカダニが媒介します。 | 初期症状は発熱、倦怠感、そして吸血部位に特徴的な紅斑が現れます。治療が遅れると、神経系や関節に深刻な影響を及ぼすことがあります。 |

| 日本紅斑熱 | リケッチア・ジャポニカという細菌が原因で発生する感染症です。 | 発熱、発疹、そして頭痛が主な症状です。抗生物質による治療が必要です。 |

| SFTS | SFTSウイルスが原因です。 | 高熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)、そして血小板減少が見られます。致死率が高いため、早期の医療介入が重要です。 |

| ダニは、他にも多くの感染症を媒介します。たとえば、アナプラズマ症、エールリキア症などが挙げられます。これらの感染症も、発熱や全身症状を引き起こすことがあります。 | ||

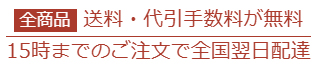

ダニ媒介による感染症の初期症状とその後の症状

ダニ刺されによる感染症の初期症状は、一般的に発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛などです。

これらは他の多くの感染症と共通するため、ダニ刺されの有無を確認することが重要です。

例えば、ライム病の場合、初期には特徴的な遊走性紅斑が現れますが、治療が遅れると関節痛や神経症状が出現します。日本紅斑熱では、発疹とともに発熱が続きます。SFTSでは高熱が続き、重篤な場合は多臓器不全に至ることもあります。

ダニ刺されによる感染症の診断と治療について

ダニ媒介感染症の治療は、感染症の種類によって異なりますが、一般的には抗生物質が用いられます。早期診断と治療が重要であり、以下の方法で診断が行われます。

◎診断方法

ダニ媒介による感染症の診断は、患者の症状と刺され跡の確認が第一です。血液検査やPCR検査を通じて、特定の病原体の存在を確認します。

例えば、ライム病の診断にはボレリア菌の抗体検査が用いられます。SFTSの診断には、ウイルスRNAのPCR検査が必要です。

1.問診(行動履歴の確認)

野外活動の有無やペットの状況などを確認し、リスク評価を行います。

2.症状の観察

紅斑や発疹、発熱などの症状を詳細に観察します。

3.血液検査

白血球数や血小板数などの確認や、抗体検査、病原体検査などを行います。

◎ダニ刺されによる感染症の治療

ダニ刺されによる感染症の治療は、感染症の種類と重症度によって異なります。一般的な場合、抗生物質や抗ウイルス薬が使用されます。

1.抗生物質の投与

感染症の種類に応じて適切な抗生物質を投与します。

2.対症療法

発熱や痛みなどの症状に対する対症療法も併用されます。

3.経過観察

治療後も定期的に経過観察を行い、再発防止(予防)に努めます。

◎感染症別の治療について

1.ライム病

初期段階での抗生物質(ドキシサイクリン、アモキシシリンなど)の投与が効果的です。

2.日本紅斑熱

ドキシサイクリンやミノサイクリンが一般的に使用されます。

4.SFTS

抗ウイルス薬(ファビピラビル)の使用が推奨されています。

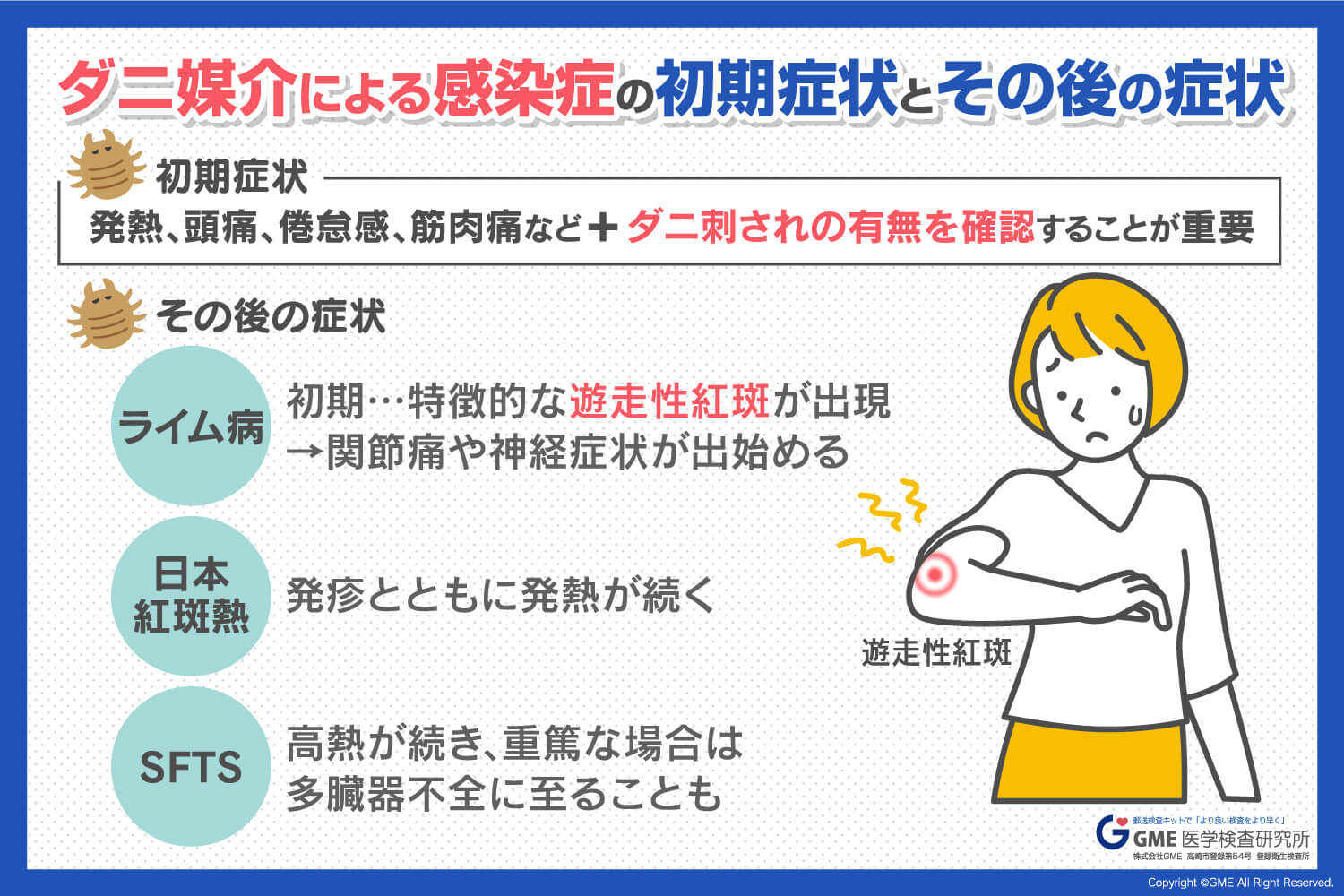

家庭や自然環境でのダニ媒介感染症の予防方法

ダニによる感染症を予防するためには、家庭や自然環境での対策が重要です。

●自然環境での予防方法

長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けることでダニの付着を防ぎます。

ダニ忌避剤を使用することで、ダニの付着を予防できます。

野外活動後は、身体全体をチェックし、ダニが付着していないか確認します。

●家庭内での予防方法

犬や猫などのペットは、定期的なダニ予防薬の投与やシャンプーを行います。ペットの寝床や遊び場も清潔に保つことが重要です。

家庭内のダニの生息を防ぐために、定期的に掃除機をかけ、シーツやカーペットを洗浄します。

ダニは湿度の高い環境を好むため、室内の湿度を適切に管理することが重要です。

●家庭や自然環境での対策に加えて注意すること

居住地や旅行先のダニの発生状況を把握し、適切な対策を講じます。

ダニが付きにくい素材の衣類を選ぶことも予防に役立ちます。

ダニに咬まれた際は、早期に医療機関を受診し、適切な対応を受けることが重要です。

ダニが媒介する感染症は、予防と早期発見が鍵です。家庭や野外での適切な対策を行い、ダニ刺されのリスクを最小限に抑えることが重要です。万が一、ダニに刺されてしまった場合は、早期の医療機関受診と適切な治療を行うことが重症化を防ぐポイントとなります。

参考)厚生労働省「日本紅斑熱について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522_00001.html

参考)国立感染症研究所 国内外における重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生状況についてhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/2656-cepr/12668-sfts-ra-0801.html

参考)Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – ダニ刺されの予防https://www.cdc.gov/ticks/prevention/index.html

ダニがいそうな場所では肌の露出を避けたり虫よけスプレーを使用するなどしてダニ媒介感染症から身を守りましょう