- ①日本語では電気化学発光免疫測定法

- ②『抗原抗体反応』を利用した免疫学的検査の一つ

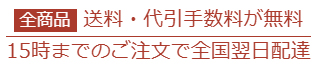

- ③第一反応から第三反応までがECLIA法の基本原理

- ④腫瘍マーカーやホルモンなど数多くの項目で実施

前回の検査方法についてのご紹介では、抗原抗体反応を用いる【免疫学的測定方法(Immunoassay:イムノアッセイ)】の基礎知識についてお話しました。 今回は、測定原理の一つである【ECLIA法(電気化学発光免疫測定法)】の基礎知識についてお話します。

ECLIA法とは

ECLIA法は測定原理の一つであり、日本語では電気化学発光免疫測定法といいます。ECLIAは「エクリア」と読みます。

体を守る働きをする『抗体』と、人体への侵入者である病原菌などの『抗原』があります。

その2つが反応する『抗原抗体反応』を利用した免疫学的検査の一つがECLIA法です。

基本的には抗原と抗体は決まった組み合わせでしか反応しませんので、例えば抗新型コロナウイルス抗体がインフルエンザウイルスと反応することはありません。この決まった組み合わせでしか反応できないことを利用し、目的の抗体や抗原を検出しています。

この抗原抗体反応に加え、電気エネルギーによる発光を用いた測定方法がECLIA法となります。

測定原理について

検体中の測定対象を抗原とする場合について話を進めます。(測定対象が抗体の場合は、抗原と抗体が逆になります)

第一反応

第一反応として、測定対象となる抗原に反応する抗体を固相化(くっつけた)したビーズを検体に加えます。このような抗体を固相化抗体といいます。これにより抗原抗体反応が起こり、固相化抗体と検体中の抗原が結合します。【固相化抗体―抗原】といった結合物が出来上がります。

この時、抗原と抗体は1対1で反応する為、結合する相手が見つからない未反応物が存在します。

第二反応

第二反応として、第一反応で結合物となれなかった未反応物を洗い流します。この作業を『B/F分離』といいます。B/F分離を行い、純粋に第一反応での結合物だけを残します。

結合物だけを残したものに、ルテニウムという、電気エネルギーを加えると発光する物質を標識(一部を置き換え目印とすること)した抗体を加えます。

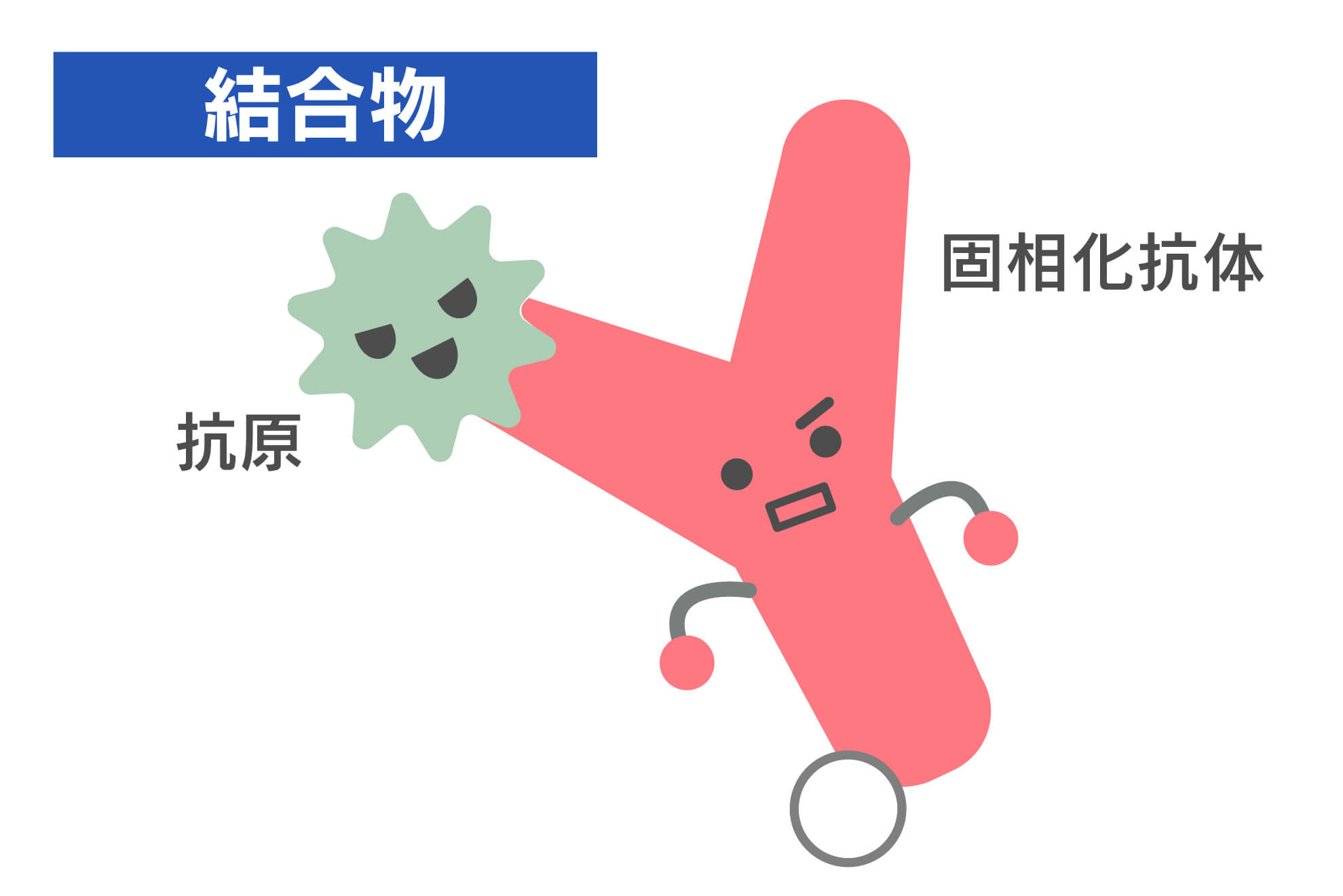

これにより再び抗原抗体反応が起こり、第一反応で出来上がった結合物の抗原と結合します。【固相化抗体―抗原―ルテニウム標識抗体】といった結合物が出来上がります。

このように目的とした抗原を挟むように結合した結合物のことを『サンドイッチ結合物』といいます。

サンドイッチ結合物を漏れなく反応させる為にルテニウム標識抗体は多めに加えられるので、ここでもサンドイッチ結合物となれない未反応物が存在します。

第三反応

第三反応として、第二反応と同様にB/F分離を行い、純粋に第二反応で形成したサンドイッチ結合物のみを残します。

これに電極上で電気エネルギーを加えるとサンドイッチ結合物のルテニウムが発光します。この発光量が検体中の抗原量を反映します。この発光のメカニズムは酸化還元反応を利用しています。

この第一反応から第三反応までがECLIA法の基本原理となります。

GMEで使用している試薬について

弊社で使用している試薬はこの原理を応用した測定方法になりますので、反応の流れが若干異なります。弊社で使用している試薬では第一反応として、測定対象となる抗原に反応するビオチン化抗体、ルテニウム標識抗体を反応させます。

【ビオチン化抗体―抗原―ルテニウム標識抗体】といった結合物が出来上がります。

第二反応として、ストレプトアビジンコーティング磁性マイクロパーティクル(SA磁性MP)という試薬を反応させます。

この試薬はアビジンと非常によく似た性質を持つ『ストレプトアビジン』という物質で覆われている、磁気を帯びた粒子です。この反応でビオチンとストレプトアビジンが非常に強く結合します。

【SA磁性MP―ビオチン化抗体―抗原―ルテニウム標識抗体】といった結合物が出来上がります。

この結合物を磁力により電極に引きつけ、更にB/F分離を行い、未反応物質を除去します。

【電極|SA磁性MP―ビオチン化抗体―抗原―ルテニウム標識抗体】

ここに電気エネルギーを加え、発光量を測定することにより、検体中の抗原量を測定することができます。

主な測定項目について

一般的には様々なタンパク質を測定可能であり、腫瘍マーカーやホルモンなど数多くの項目で実施されています。

弊社の検査項目でECLIA法にて測定しているのは、HBs抗原、抗HCV抗体、HIV(抗HIV抗体及びp24抗原)、抗TP抗体、NT-proBNP、抗コロナウイルス抗体の6項目になります。

GMEでもHIV(抗HIV抗体及びp24抗原)や、NT-proBNPなどの検査で用いている検査方法です