- ①HIVの感染経路は主に血液感染、性行為による接触感染、母子感染がある

- ②感染経路によって感染する確率が変わる(腟性交0.1%、肛門性交0.5%)

- ③HIVは症状が分かりづらいため検査を行い感染を知る事が大切

- ④早期に発見し適切な治療をする事で長期間健康的な生活を送ることが可能

HIVに感染すると、普通なら感染しない病気やがんなどの病気を発症する可能性があります。HIVは、主に性行為や血液を介して感染しますが、感染確率はどのくらいなのでしょうか?HIVの感染確率は、感染経路や相手の状態などによって変わります。

本記事では、HIVの感染経路と感染確率を詳しく解説し、HIVにおける性病検査について解説します。HIVの感染確率について、正しく理解しておきましょう。

HIVとは?

HIVとは、Human Immunodeficiency Virus(ヒト免疫不全ウイルス)の略称で、人の免疫機能を低下させるウイルスです。免疫機能とは、体に侵入した細菌やウイルスなどの病原体を排除する働きのことです。

HIVは、免疫機能の中心的な役割を果たす白血球の一種であるCD4細胞に感染し、次々と破壊していきます。その結果、体が病原体に対抗できなくなり、普通は感染しないような病気(日和見感染症)やがんなどを発症するようになります。この状態をエイズ(AIDS:後天性免疫不全症候群)と呼びます。つまり、HIVはウイルスそのものを指し、エイズはHIVによって引き起こされる状態を指します。

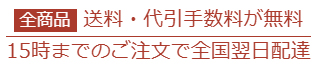

HIVの主な感染経路は3つ

HIVの感染経路は主に3つあります。それは、血液感染、性行為による接触感染、母子感染です。

-

血液感染

血液感染は、HIVに感染した人の血液が健康な人の体内に入ることで感染が起こります。血液感染の具体例としては、注射器の共用や輸血、臓器移植や傷口の接触などがあります。

注射器の共用とは、麻薬やステロイドなどを注射する際に、HIVに感染した人と同じ注射器や針を使うことです。この場合、血液が混ざって感染する可能性があります。性病検査を受けていない人からの輸血や臓器移植を受けると、HIVに感染するリスクがあります。現在日本では、献血された血液はその後、厳重な検査をしていますが、感染の可能性をゼロにすることはできません。傷口の接触とは、HIVに感染した人の血液が付着したものを傷がある手で触れたり、HIVに感染した人の傷口とご自分の傷口が接触したりすることです。ただし、この場合は、血液の量や接触時間などによって感染する確率は大きく変わります。

-

性的感染

HIVの感染経路の中で、多いのが性的感染です。性的感染とは、HIVに感染した人と性行為をすることで、精液や腟分泌液などの体液を介してウイルスが移ることです。

性的感染のリスクは、性行為の種類や相手の数、コンドームの使用などによって異なります。

例えば、肛門性交は腟性交や口腔性交よりも粘膜の損傷が起こりやすく、感染の確率が高くなります。また、HIVに感染した人のウイルス量が多いほど、感染力も強くなります。 -

母子感染

母子感染とは、HIVに感染した女性が妊娠、出産、授乳時に赤ちゃんにHIVを感染させることです。妊娠中に母子感染が起こる場合は、母親の血液が胎盤を通して赤ちゃんに入ることで感染します。

出産時に母子感染が起こる場合は、赤ちゃんが母親の腟分泌液や血液に触れることで感染します。

また、授乳時に母子感染が起こる場合は、母乳に含まれるHIVが赤ちゃんの口腔粘膜や胃腸粘膜に侵入することで感染します。

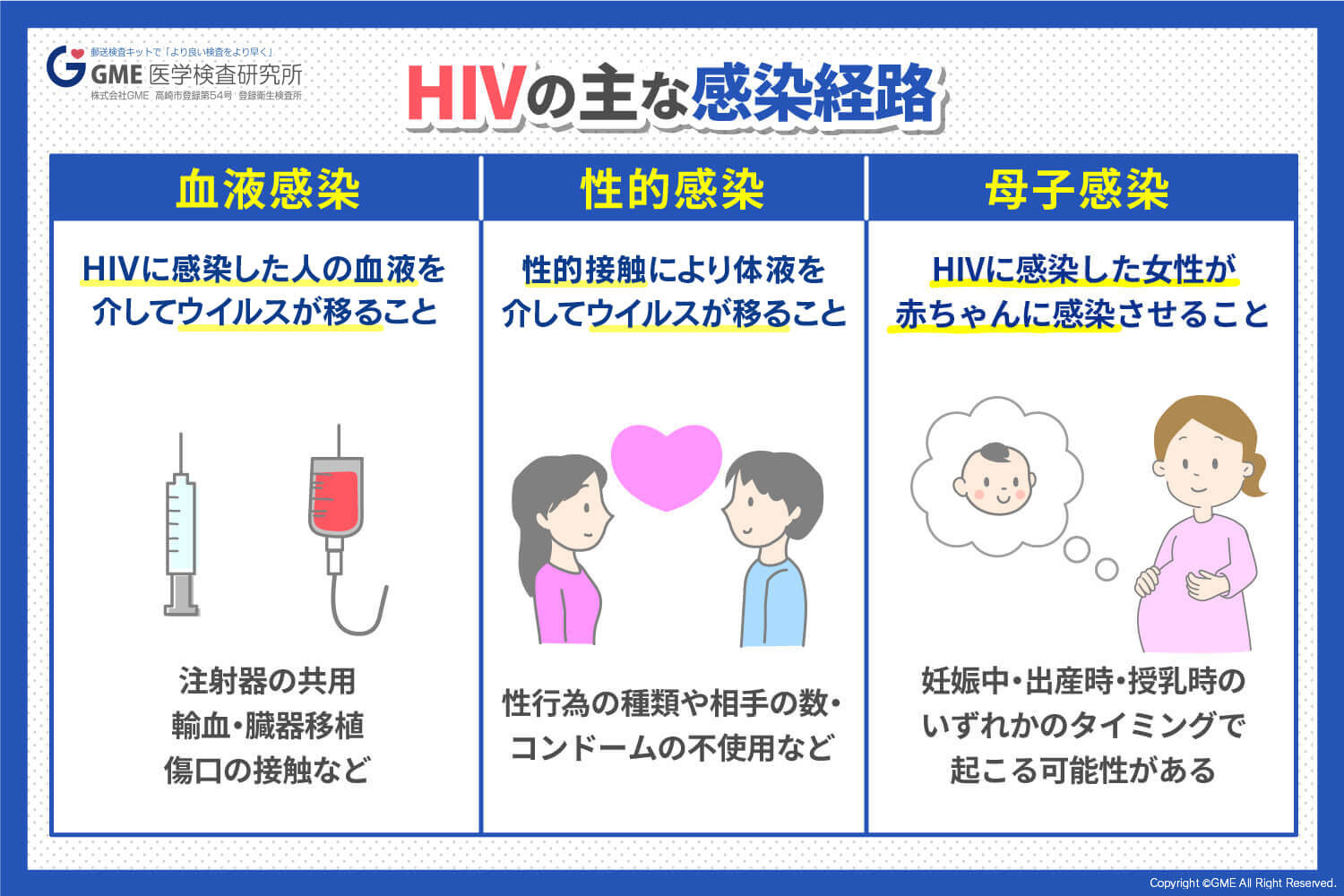

経路ごとのHIVの感染確率

以下では、経路ごとのHIVの感染確率について紹介します。

-

血液感染

HIV感染者の血液を輸血されると、90%の確率で感染する可能性があります。

しかし、日本では、献血した血液はHIV検査を行っており、感染者の血液は使用されません。そのため、日本で輸血によるHIV感染はほとんどありません。 -

性的感染

HIVは、精液や腟分泌液に含まれており、性器や肛門の粘膜に触れることで感染します。性行為には、腟性交、肛門性交などがありますが、感染確率は行為の種類や条件によって変わります。

一般的に、感染者と避妊具を使わない性行為を行った場合の感染確率は、腟性交は0.1%、肛門性交は0.5%です。

これらの数字は、平均的な値であり、感染者のウイルス量や性器の傷の有無、射精の有無、生理の有無などによって変動します。特に、肛門性交は肛門の粘膜が薄くて傷つきやすく、出血が起こりやすいため、感染リスクが高くなるでしょう。また、男性同性間の性行為では、肛門性交が多く行われるため、HIV感染者の割合が高くなっています。 -

母子感染

母子感染は、母親がHIV感染者である場合、何も対策をしなければ約30%の確率で子どもにも感染します。しかし、母子感染を予防する対策をすることで、子どもへの感染率は1%以下まで抑えることが可能です。

HIVに感染したかどうかを調べる方法

HIVに感染しているかどうかを確実に知る手立ては、検査を受けること以外にはありません。

HIV感染を調べる検査は、HIV抗体を調べる検査やHIVの遺伝子を調べる検査、HIVを形成するたんぱく質を調べる検査などがあります。感染した時期から4週間経過していればスクリーニング検査で陽性が出ますが、中には偽陽性も含まれるため、二次検査(確認検査)を行い感染の有無を確定させます。

また、感染した疑いがある場合に注意すべき兆候がいくつかあり、原因不明の急性疲労、発熱や多量の寝汗、リンパ腺の腫れ、吐き気、嘔吐、下痢、口腔内と陰部の潰瘍などです。HIVに感染したとしても、早期に発見して適切な治療を受けることで、エイズの発症を防げます。HIVに感染するリスクがある人は、定期的に性病検査を受けましょう。検査を受けることで、ご自分の健康状態を知ることができます。

HIV陽性となった場合

HIV陽性となった場合に必要なことは、医療機関の受診、心のケアが大切です。

医療機関の受診は、HIVの治療を開始するために必要となり、HIVの治療は、抗レトロウイルス薬と呼ばれる薬を服用することで、ウイルスの増殖を抑えます。抗レトロウイルス薬は、HIVの種類や体の状態によって、組み合わせや量が異なるので、医師の指示に従って、定期的に薬を服用することが重要です。

心のケアは、HIV陽性となったことに対する心の負担を軽減するために必要です。HIV陽性となったことでショックや恐怖、罪悪感や孤独感などの感情を抱くことがあるかもしれません。HIV陽性となった場合は、無理をせずに信頼できる人に相談をしたり、専門のカウンセリングやサポートグループなどで心のケアを受けたりしましょう。

HIV陽性となった場合でも、決してあきらめる必要はありません。HIV陽性となった人は、ご自身を大切にし、自分に合った心のケアをしていきましょう。

HIV感染後の主な症状

HIVに感染した場合、感染後の経過や症状は人によって異なりますが、大きく分けて3つの期間に分けられます。

1.急性期

2.無症候性キャリア期

3.エイズ期

1.急性期

急性期は、感染後2週間から4週間くらいの期間でHIVが体内で急激に増殖します。このとき、発熱や喉の痛み、だるさ、下痢、筋肉痛、皮疹など、風邪やインフルエンザに似た症状が出ることがあります。しかし、症状は数週間で自然に治まることが多く、HIV感染と気が付かないことも多いです。

2.無症候性キャリア期

急性期が終わった後は、症状の出ない期間が数年から10年くらい続き、HIVは免疫細胞を徐々に破壊しながら増殖します。この期間には個人差がありますが、ほとんど症状がないとされています。HIV感染が判明していない場合、無治療のまま過ごすことになり徐々に免疫力が低下していきます。

3.エイズ期

徐々に低下していた免疫力がある段階まで低下すると、免疫機能が働かなくなり普通は感染しないような病気(日和見感染症)や、がんなどを発症するようになり、エイズ期に入ります。そのまま治療しないでいると余命は2~3年といわれています。

それぞれの期間は一般的なものであり、個々の感染者によって異なることを理解する必要があります。また、HIV感染は早期発見が重要であり、定期的な検査が推奨されています。

特に、無症候性キャリア期では自覚症状がほとんどないため、自己判断ではなく専門的な医療機関での検査が必要です。HIV感染が確認された場合、適切な治療を受けることで、健康な生活を維持することが可能です。

エイズ期になると、免疫力が大幅に低下しているため、さまざまな感染症や悪性腫瘍に対する抵抗力が弱まります。しかし、適切な治療とケアにより、そのリスクを軽減することが可能です。HIV感染者の健康管理には、医療機関との継続的な連携が不可欠です。

HIVの感染経路を知り、定期的に性病検査を受けよう

HIVは、主に性行為や血液を介して感染するウイルスです。HIVに感染すると、免疫力が低下し、エイズという重篤な病気になる可能性があります。HIVの感染は、現在の医療技術では完全に治せませんが、早期に発見し、適切な治療を受けることで、長期間にわたって健康な生活を送れます。

HIVの感染リスクを減らすためには、性行為の際にはコンドームを使用することや、注射器やカミソリなどの血液に触れるものを共有しないことが重要です。

また、ご自分やパートナーの感染状況を知るために、定期的に性病検査を受けることもおすすめです。HIVに関する正しい知識を持ち、感染者に対する偏見や差別をなくすことが、HIVの予防には欠かせません。HIVの感染経路を理解した上で、ご自分の身を守る方法を見直してみましょう。

定期的な検査をして早期発見・早期治療をすることで症状を抑える事が可能です