- ①梅毒患者の増加とともに先天梅毒の患者数も増加

- ②梅毒感染の妊婦が無治療の場合40%が死産または新生児期に死亡する可能性がある

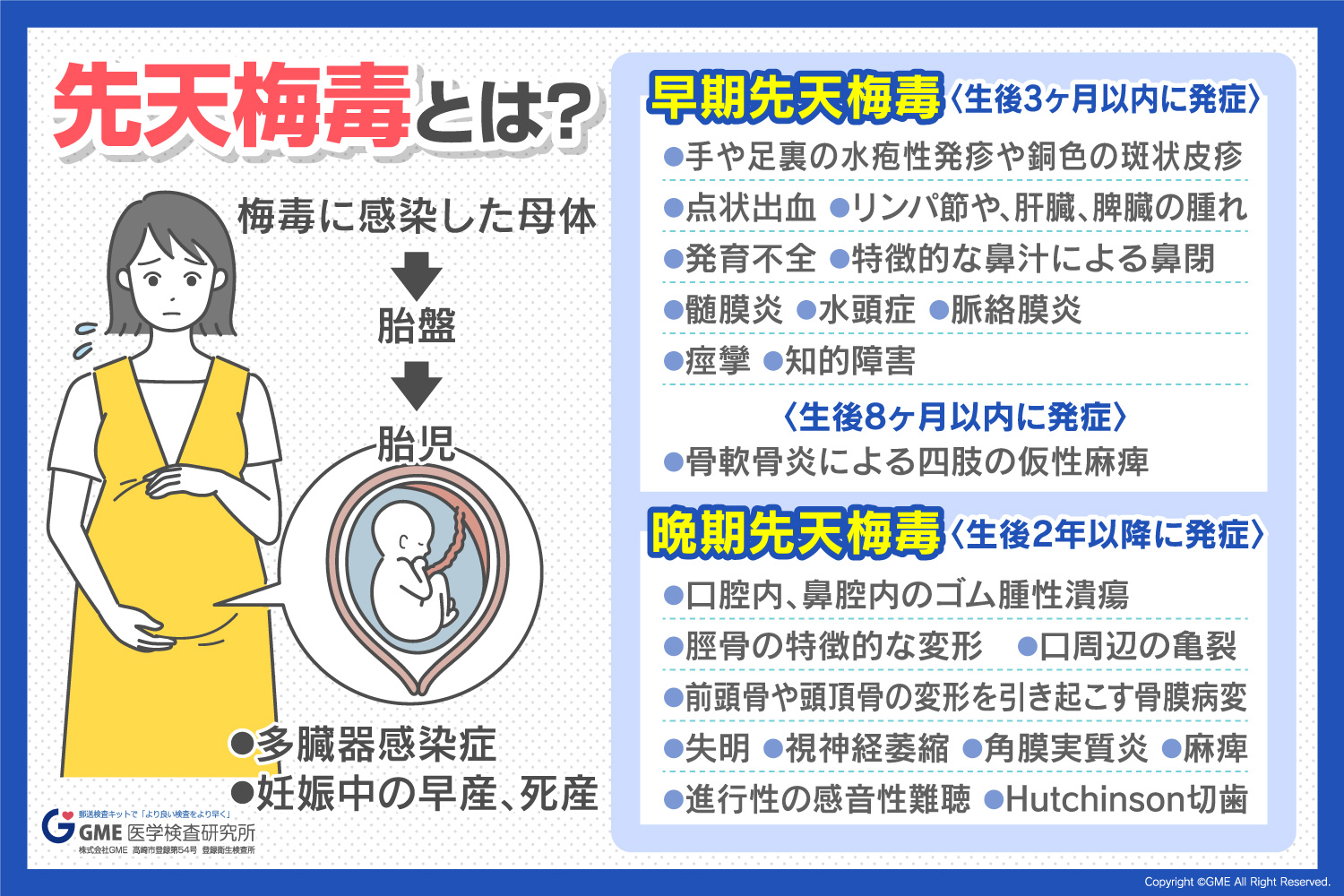

- ③先天梅毒とは梅毒感染した母体から胎盤を経由して胎児が梅毒に感染すること

- ④梅毒も先天梅毒も自然治癒しないため早期検査と早期治療が大切

梅毒患者は2021年以降急増し続けています。それに伴い、梅毒に感染したまま妊娠する女性や、妊娠した後に梅毒に感染してしまい、そのまま赤ちゃんに母子感染させてしまうケースが増加しています。

今回のコラムでは、梅毒の母子感染や、先天梅毒の症状、梅毒の予防方法について解説します。

梅毒とは

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌が原因で起きる感染症です。

梅毒の症状は、症状のない時期を挟んで三段階で現れ、段階によって症状が違います。各段階が進むにつれ重症化していきます。

【第一期】

感染後約3週間経過後に性器などにしこりやできものが出ますが痛みなどはないです。数週間で自然に消えます。

【第二期】

感染から約3ヶ月経過すると全身や手のひらや足の裏などに赤い発疹が出たり、外陰部や肛門に腫瘤ができたり脱毛が見られたりします。その他、発熱、体重減少、倦怠感などが現れます。数週間〜数カ月で症状は自然に消えます。

【潜伏期】

症状はないですが、体内では病気が進行しています。

【第三期】

感染から数年〜数十年後に心臓や血管、神経に異常がおきます。

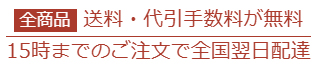

梅毒の感染者数は1967年の約11000人をピークに減少していましたが、2011年頃から感染者が増え始め、2021年以降急増し続けています。2023年の感染者数は14906人となり、感染症法による調査の始まった1999年以降では、3年連続過去最多を更新しています。

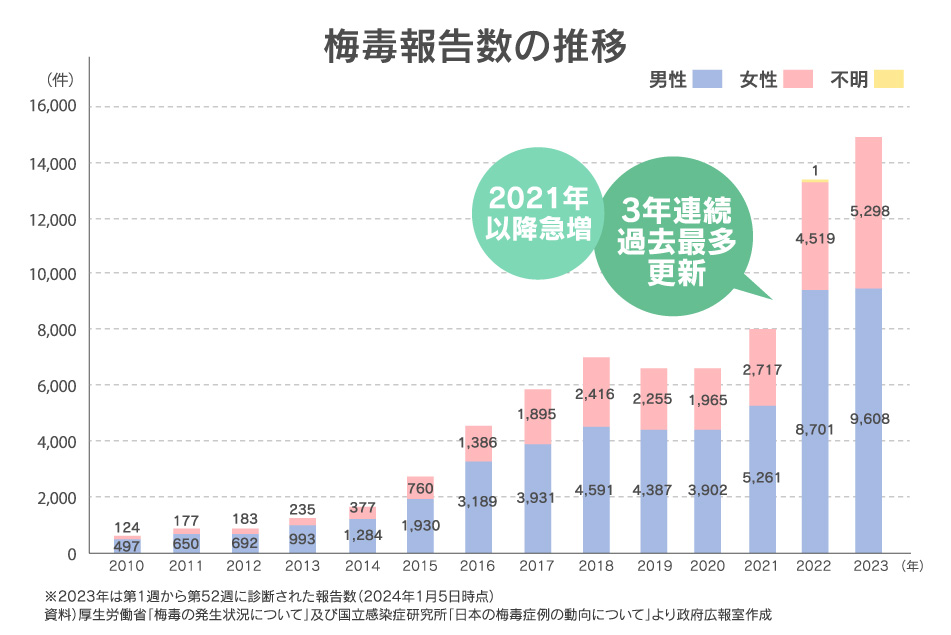

感染者数は男性のほうが多いですが、男性は年代差があまりないのに対して、女性は20代の感染者が目立って多くなっています。

梅毒に感染した母親から、妊娠中に胎児に感染する先天梅毒の報告数は、例年20人前後で推移していましたが、2023年は37人(2024年1月時点)と急増しています。

梅毒患者の増加とともに、先天梅毒の患者数も増加しています。

梅毒の母子感染について

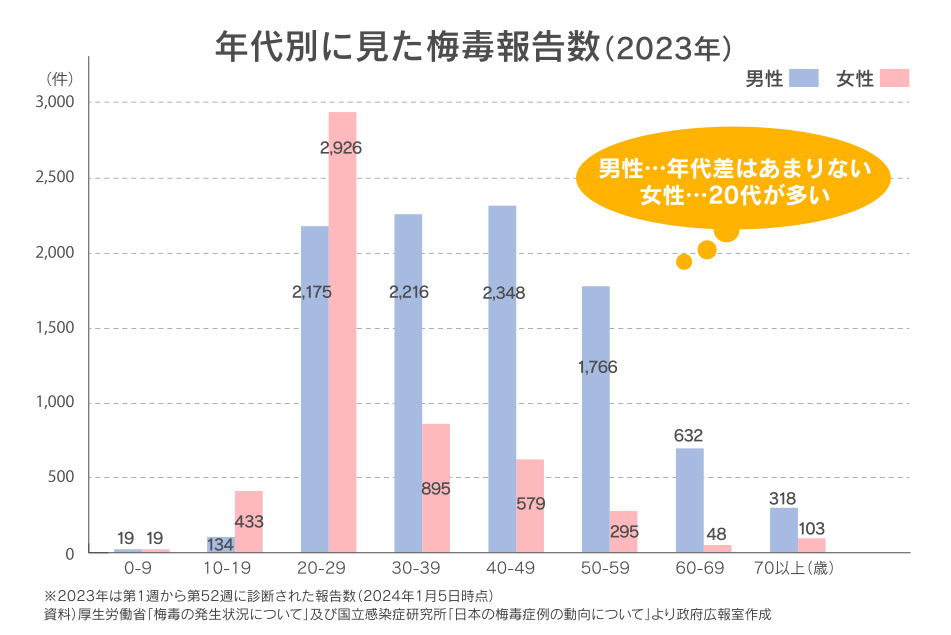

梅毒の原因となる梅毒トレポネーマは感染者の皮膚や粘膜、血液や体液の中に存在します。

感染している母体の胎盤を経由して、胎児に感染することで母子感染が成立します。

妊婦の梅毒感染者のうち、約70%は無症状であるという報告があります。

梅毒に感染している妊婦が無治療の場合には、40%にも及ぶ児が、死産または新生児期に死亡する可能性があります。

無治療の母体からの母子感染リスクは第一期が一番高く、病期が進むにつれて減少していきます。また、感染時期が妊娠の後期ほど感染リスクは高くなります。

母子感染のリスク

【第一期】:70-100%

【第二期】:70%

【早期潜伏期】:40%

【後期潜伏期】:10%

日本産科婦人科学会が実施した全国調査「性感染症による母子感染と周産期異常に関する実態調査」では、梅毒にかかっている妊婦のうち1/4は妊婦健診未受診または不定期受診であるという結果が報告されています。妊娠4ヶ月時に実施される妊婦のスクリーニング検査を受診しないことで、梅毒にかかっていることに気づかず、妊婦本人の治療が遅れ、母子感染が発生してしまいます。

梅毒感染妊婦の年齢は10~20代が70%を占め、日本における先天梅毒の増加は若年層の梅毒感染妊婦の増加と相関しています。

先天梅毒とは?

先天梅毒とは、梅毒に感染した母体から胎盤を経由して胎児が梅毒に感染することで起きる、多臓器感染症です。

感染していても無症状であることもありますが、大半は成長に伴い様々な症状が発現します。

また、妊娠中に早産、死産になることもあります。

先天梅毒は、発症時期によって大きく2つに分類されます。

(1)早期先天梅毒

生後3ヶ月以内に発症します。

手のひらや足の裏の水疱性発疹や銅色の斑状皮疹、鼻や口の周囲やおむつの当たる部位のポツポツした発疹,点状出血、全身のリンパ節や、肝臓、脾臓の腫れなどがみられます。

乳児は発育不全に陥り、特徴的な鼻汁(粘性、脳性、血性のもの)により鼻閉を起こすことがあります。少数の乳児では、髄膜炎、水頭症、脈絡膜炎(眼の奥の脈絡膜に炎症を起こし、目が霞んだり視野が狭くなったり、視力が落ちたりする)、痙攣、知的障害を伴うこともあります。生後8ヶ月以内には、骨軟骨炎により四肢の仮性麻痺が発生することもあります。

(2)晩期先天梅毒

生後2年以降に発症します。口腔内、鼻腔内のゴム腫性潰瘍や、脛骨の特徴的な変形、前頭骨や頭頂骨の変形を引き起こす骨膜病変、麻痺、失明、視神経萎縮、角膜実質炎、進行性の感音性難聴、Hutchinson切歯、口周辺の亀裂などがみられます。

先天梅毒は治る?治療は必要?

先天梅毒は未治療では自然治癒しないため、治療が必要です。

先天梅毒を疑う契機は以下3つです。

①妊婦が梅毒に感染したことが分かった、または感染歴や治療歴が不明であるが出産までの経過から感染が疑われる場合

②妊婦の梅毒治療が不十分の可能性がある場合

③出生後の児の様子から感染が疑われる場合の3つがあります。

先天梅毒の可能性が疑われる場合や、先天梅毒であると確定診断された場合には、適切な治療を受ける必要があります。

先天梅毒の治療は、先天梅毒診察ガイドライン[注1]に従って、ベンジルペニシリンカリウムの静脈内注射またはベンジルペニシリンベンザチンの筋肉注射を投与します。

[注1]※出典)先天梅毒診療の手引き 2023(第 1.1 版)

https://www.jspid.jp/wp-content/uploads/2023/12/sentensei_baidoku_3.pdf

赤ちゃんを梅毒から守るには

赤ちゃんを梅毒から守るためには、まずは母体となる女性が梅毒にかからないことが一番重要です。梅毒の予防方法は、ほかの性感染症とも共通しています。

-

①パートナーを限定しましょう

不特定多数との性交渉は性病感染のリスクを増加させます。パートナーを限定し、コミュニケーションが円滑にとれることが、感染予防や治療に役に立ちます。

-

②コンドームを正しく着用しましょう

まだ妊娠を考えていない場合はコンドームを正しく使用しましょう。

性病の中には性器だけではなく、口内から感染するものもあります。梅毒も口腔内に病変があれば、オーラルセックスで感染します。

オーラルセックスや性器を触る際もコンドームを使用することで感染のリスクを下げることができます。(ただし梅毒はコンドームで覆われていない部分から感染することがあるため100%感染を防げるわけではありません) -

③剃刀、歯ブラシ、タオル等の直接肌に触れる物の共用は避けましょう

かみそりなど血液がつく可能性が高いものや、タオルなど体液がつきやすいものの共用は避けましょう。

-

④定期的に検査を受けましょう

日頃から自分のからだの変化に気づこうとする習慣が、性病予防にとってもたいせつなことです。セックスをする機会があるなら定期的に検査を受けましょう。

パートナーが変わったとき、自分やパートナーになにかいつもと違う症状が現れたとき、妊娠に向けての性生活にシフトするときなども、検査を受けることで安心して次のステップに進むことができます。

検査も治療も、パートナーと一緒に受けることで、知らずにお互いに病気をうつすリスクを減らすことができます。 -

⑤妊婦健診を受けましょう

妊婦の初期スクリーニング検査では梅毒の項目が必ずあります。

もし妊娠時に梅毒に感染していた場合は、その時点で母体の治療を始めることができ、胎児への感染を防ぐことができます(100%感染しないわけではないです)。妊娠中の性行為で梅毒に感染する場合もあります。

少しでも心当たりや疑わしい症状があった場合、心配がある場合は、定期的な妊婦健診の際に産婦人科で相談、検査を受けましょう。

自宅でも性病の検査が可能です

妊娠する前の不安を取り除くためや気になったときすぐに検査を受けたい場合などは、郵送検査という選択肢もあります。

GMEでは自宅にいながら簡単に梅毒の検査を受けることができます。

お電話やWEBでご注文が可能で、当日15時までの受付で即日発送、一部地域を除いて翌日配送されます。

検査キットが届いたら、お好きなタイミングで検体を採取し、返信用封筒に入れてポストに投函するだけです。

365日検査を行っているため、GMEに検体到着後、最短翌日には結果を確認していただけます。検査結果はインターネット・お電話での確認が可能です。万が一、結果が陽性だった場合は、全国のGME協力医療機関を受診すれば、スムーズに治療も可能です。

このように郵送検査は、あまり時間をかけずに気軽に自宅で検査ができるため、病院へ行く時間がなかなかとれない方や、これから妊娠出産を考えている方で、試しに性病検査したいといった方におすすめの方法です。

赤ちゃんを梅毒から守るためにはまずは母体となる女性が梅毒にかからないことが一番重要です

コンドームの使用や定期的な検査を行って梅毒を予防し陽性の場合には必ず治療を行いましょう